2018년 가을 116호 - 노들바람을 여는 창 - 김유미

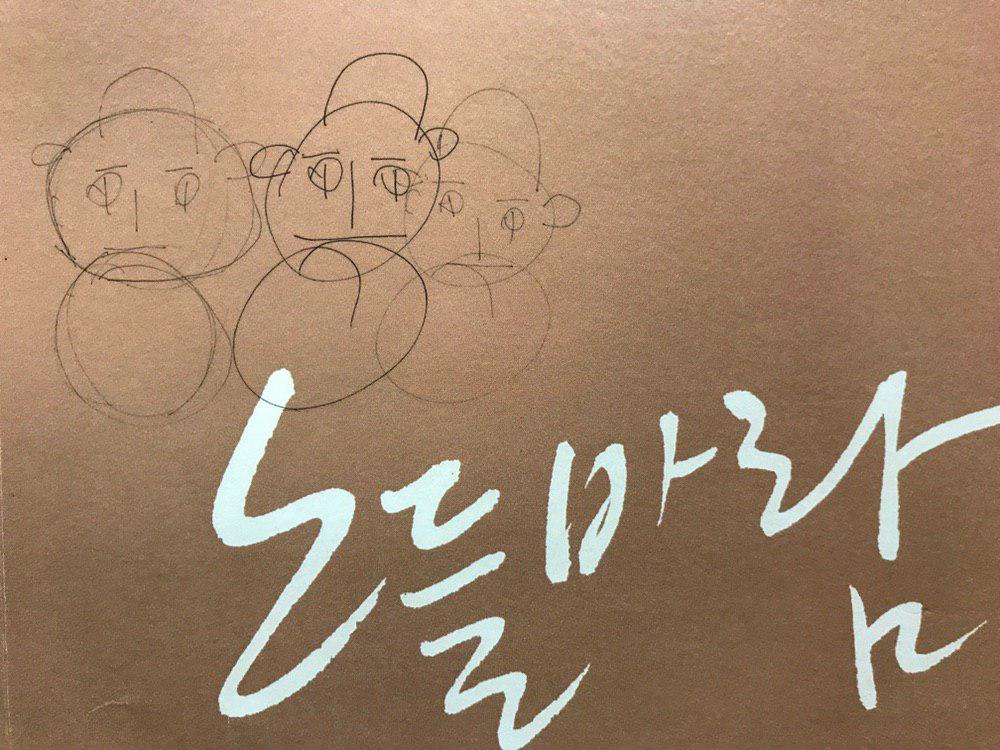

노들바람을 여는 창 -

김유미

눈을 감고 이불을 쓰고 누워있는데 말들이 웅성대는 밤이 있습니다. 말들이 떠다니는데 붙잡기 어렵고 이 말 저 말이 소리가 들리는 것처럼 머리속에 등장하는 날이 있습니다. 전에는 글로 기록하고 형태도 완성해보려 노력했지만 지금은 흘려보낼 때가 많습니다. 말이, 소리가, 생각이 글이 되지 못하면 흘러가버리고 만다는 생각에 아까울 때가 많습니다. 글쓰기는 어렵습니다. 그리고 글은 한계가 많습니다. 정확하게 글로 표현하기 어렵습니다. 무엇이든 정확하기란 어렵습니다.

그럼에도 아주 선명한 글들을 만나게 되고 두고두고 떠올릴 때가 있습니다. 이를 테면 “항상 이런 건 아니라고. 나, 항상 이렇게 사는 건 아니야.” 같은. (최은영, <언니, 나의 작은, 순애 언니>) 어느날 문득 찾아온 사람에게 구질구질한 일상을 다 내보이게 되었을 때, 그런 나를 보고 돌아가는 복잡한 그를 향해 순애언니는 끝내 한마디를 합니다. 항상 이렇게 살지는 않는다. 어쩐지 이 말은 자주 저를 위로하는 말이 되어주었습니다.

평론가 신형철은 폭력을 “어떤 사람/사건의 진실에 최대한 섬세해지려는 노력을 포기하는 데서 만족을 얻는 모든 태도” (<슬픔을 공부하는 슬픔>)라고 설명합니다. 섬세해지려는 노력, 정확해지려는 노력, 말이든 글이든 나 자신 자체로 다른 사람을 해하지 않으려는 노력들. 지금 이렇게 짧은 글에도 중언부언하지만 노력하다보면 글도, 삶도 달라질지 모르지요. 요즘 저는 이런 노력들을 찾아 헤맵니다.