2015 봄여름 104호 - [고병권의 비마이너] 불가능한 코끼리

[고병권의 비마이너]

불가능한 코끼리

by 노들야학 병 권

지난달 서울시립 북서울미술관에서 흥미로운 전시를 봤다. 본래는 케테 콜비츠(Käthe Kollwitz) 판화전을 보러 갔던 것인데 시간이 조금 남아서 옆 전시실을 둘러보다 뜻밖의 횡재를 한 셈이다. 전시실에는 여러 코끼리 조형물이 있었다. 전시실 입구에 ‘코끼리-주름을 펼치다’라는 큼지막한 글씨가 있었기에 코끼리를 볼 거라는 건 짐작하고 있었다. 그런데 거기 있는 작품들은 내가 한 번도 본 적이 없는 그런 코끼리의 모습을 하고 있었다. 누가 봐도 코끼리인데, 누구도 본 적이 없는 이상한 코끼리들. 그것들을 보자마자 얼마나 기분 좋은 웃음을 터뜨렸는지 모른다.

그 코끼리들은 2009년부터 전국의 맹학교 학생들과 함께 진행한 아트 프로젝트의 결과물이라고 한다. 시각장애학생들이 코끼리를 만져본 후 작업한 것이다. 프로젝트 이름은, 눈치 빠른 사람들은 짐작할 테지만, ‘장님 코끼리 만지기’였다. 기획자의 말을 보니, ‘장님 코끼리 만지기’라는 속담에 담긴 시각장애인에 대한 편견에 도전해 볼 요량이었던 것 같다. 여담이지만, 내가 관람한 날에는 ‘장님’이라는 말이 모두 흰 종이로 가려져 있었다. 아마도 누군가가 ‘장님’이라는 말이 시각장애인을 비하하는 표현이라고 지적한 모양이다. 하지만 새로 인쇄한 것도 아니고, 종잇조각을 오려붙여 딱 그 단어만을 가려놓으니, 단어는 시각적으로만 보이지 않지 누구나 미루어 읽을 수 있었다. 실제로 몇몇 관람객들은 퀴즈를 알아맞히듯 ‘장님’이라는 숨겨진 단어를 소리 내어 읽기도 했다. 속담 속 편견에 도전하겠다고 했지만 막상 전시장에서는 속담 속의 단어 하나를 극복하기도 만만치 않았던 모양이다.

어떻든 기획도 재밌고 작품들도 대단했다. 코끼리를 눈으로 본 것과 손으로 만진 것에는 어떤 차이가 있을까. 한편으로 거기에는 아무런 차이도 없어 보였다. 시각장애인들이 만든 작품들은 비시각장애인인 내가 보기에도 틀림없는 코끼리였다. 어쩌면 이는 당연한 것인지도 모르겠다. 모든 감각들은 어떤 면에서 모두 촉각이지 않은가. 시각도 기본적으로는 빛 알갱이들이 망막을 자극한 것이니, 시각을 통해 떠올린 이미지든 손으로 만진 후 떠올린 이미지든 모두 촉각에서 나온 것이라고 할 수도 있다. 그러나 다른 한편으로는 둘의 차이가 너무 컸다. 전시장의 코끼리들은 내가 단 한 번도 본 적이 없는 그런 코끼리들이었다. 예컨대 박민경의 작품에서 코끼리의 코는 제 몸뚱이보다도 컸다. 한마디로 현실에서는 불가능한 코끼리였다. 내가 본 것과 다른 종류의 코끼리라는 뜻이 아니라, 저런 코끼리는 세상에 없다는 뜻이다.

초등학교 3학년인 박민경은 코끼리를 만진 뒤 이렇게 말했다고 한다. “코끼리 코를 만지는데 손이 콧구멍 속으로 쑥~ 들어가 버렸어요. 무진장 컸고 그 속에서 바람이 불었어요.” 그런데 나도 그 느낌을 알 것 같다. 나 역시 비슷한 나이(아마도 5학년 때였던 것 같다)에 코끼리와 처음 대면했는데, 그날 밤 코끼리의 코가 한없이 길어져 도망치는 나를 붙잡고는 말아 올리는 꿈을 꾸었다. 이번 전시회에서 본 작품들은 그때의 내 꿈 속 코끼리를 닮았다.

박민경(인천혜광학교 초3), 「인천 코끼리」, 2009

방금 ‘꿈 속 코끼리’라고 했지만, 내가 시각장애인들이 엄연히 현실에서 감각한 코끼리를 비현실적인 것으로 만들려는 것은 아니다. 사실은 그 반대이다. 내 꿈 속 코끼리는 낮에 보았던 코끼리의 어떤 실감을 표현한 것이었다. 그리고 내 생각에 이번 전시장의 작품들도 이런 종류의 실감을 갖고 있었다. 그런데 동물도감 같은 데 실려 있는 코끼리 사진에서는 도무지 이런 실감이 안 난다. 현실에서 불가능한 코끼리에게는 실감이 나고 현실적으로 가능한 코끼리에는 실감이 나지 않는 것이다.

그런데 문득 이런 생각이 들었다. 도대체 어느 것이 현실일까. 실감은 있는데 논리적으로 불가능한 코끼리인가, 논리적으로는 가능한데 실감이 없는 코끼리인가. 별 느낌도 없는 동물도감의 코끼리를 우리가 현실적으로 만나는 일이 정말 가능할까. 우리가 어느 날 코끼리와 마주쳤을 때, 그 코끼리는 박민경의 작품을 닮았을까, 동물도감 속 사진을 닮았을까. 어떤 것이 더 불가능한 현실일까.

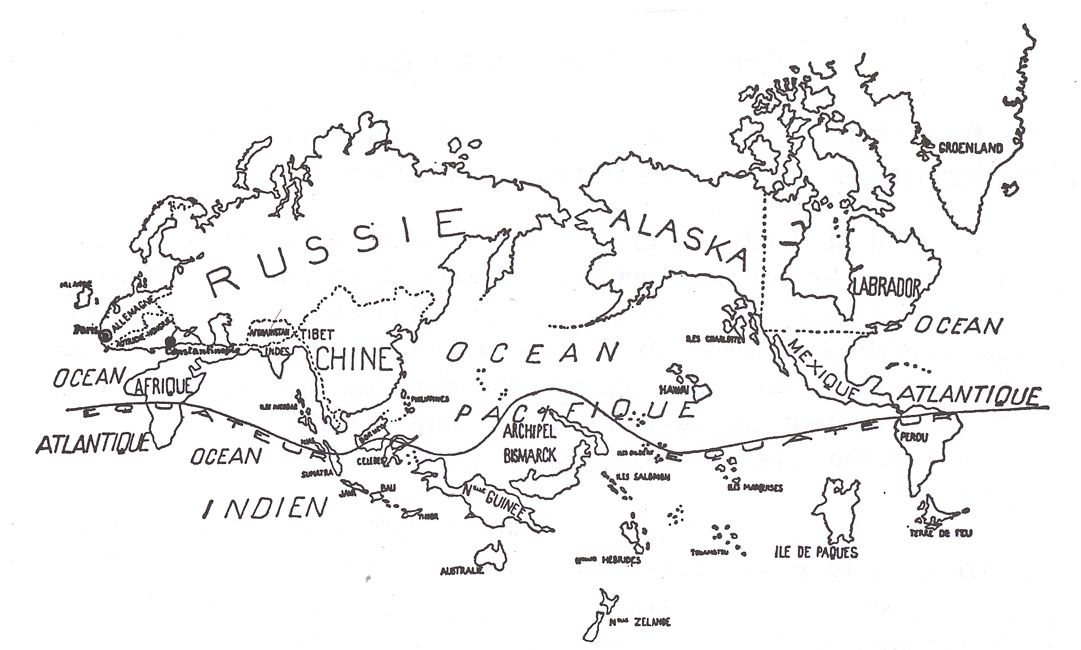

전시장의 코끼리들을 보았을 때 내게 떠오른 작품이 하나 있었다. 초현실주의 작가 이브 탕기(Yves Tanguy)의 1929년 작품, 「초현실주의자의 세계지도」라는 그림이다. 이 지도에서는 미국이 안 보인다. 러시아와 중국은 꽤나 크게 그렸고, 남미와 아프리카는 너무 작게 그렸다. 중국 옆에 한반도가 작게 보이는데 일본 열도는 아예 없다. 유럽은 지도의 귀퉁이에 구별 없이 몰려있는데, 파리가 독일의 수도인 것처럼 되어 있고, 영국 쪽을 보면 아일랜드는 있는데 잉글랜드는 없다. 만약 작가 이름이 없고 전시장에 걸린 그림도 아니라면 무슨 초등학생 그림이려니 했을 것이다.

이브 탕기, 「초현실주의자의 세계지도」, 1929.

그런데 이 그림에서도 앞서 말한 코끼리의 냄새가 난다. 세계를 왜곡한 이 지도가 지리부도에서 보는 그런 세계지도보다 더 실감이 난다는 말이다. 보통의 세계지도에 그려진 세계는 우리가 체험하고 실감할 수 있는 그런 세계가 아니다. 만약 상당수 한국 사람의 실감을 반영한다면 미국은 보통의 세계지도에 나온 것보다 훨씬 더 크고 한국에 훨씬 가까운 곳에 있을 것이다(그러기 위해서는 태평양이 크게 줄어들 것이고). 전체적으로 보면 이브 탕기의 그림처럼 매우 왜곡된 형태의 지도가 될 수밖에 없다.

초현실주의 작가들은 이런 이상한 작품들이 우리가 알고 있는 현실보다 더 현실적이라고 했다. 내 식으로 말하자면 현실에서 가능한 코끼리는 비현실적이고, 현실에서 불가능한 코끼리야말로 현실적이라는 것이다. 그런데 초현실주의 작가들이 무의식을 드러내는 온갖 기법들, 예컨대 간혹 눈을 감고 반수면 상태 혹은 몽환적 상태에서 만들어낸 작품과, 시각장애학생들이 또렷한 의식 상태에서 자기 감각에 집중하면서 만들어낸 작품이 닮았다는 건 흥미롭다.

초현실주의 작가들이 익숙한 일상의 삶을 지워내면서 도달한 세계가 장애학생들이 자기 일상을 드러내면서 도달한 세계와 비슷한 것은 왜일까. 이는 장애인들이 실감하는 일상적 현실이 비장애인들에게는 그만큼 비현실 내지 초현실로 받아들여지고 있다는 뜻일 것이다. 그리고 이것은 비장애인들이 현실에 대한 상투적 묘사에서 벗어나지 않는 한, 다시 말해 동물도감 속에나 있는 비현실적 코끼리를 자신이 체험하는 코끼리와 혼동하는 한 계속될 수밖에 없다. 예수님의 말을 빌자면 이렇다. “지금 너희가 ‘우리는 잘 본다’하고 있으니, 너희 죄는 그대로 남아 있다.”

윤준수(강원명진학교 초6), 「우주를 탐험하고 온 코끼리」, 2011.

살바도르 달리, Los Elefantes, 1948.

2015 봄여름 104호 - 네팔... 어떡하나... 네팔

2015 봄여름 104호 - 네팔... 어떡하나... 네팔