2019년 겨울 121호 - [노들아 안녕] 사람이 사람에게 / 가을

[노들아 안녕]

사람이 사람에게

가을

‘가을아 왜 전화를 안 받아. 노들바람 원고 좀 써줘. 써줄 수 있지?’

‘네 그럼요.’

노들야학의 큰형님. 명학형님의 부탁은 거절할 수가 없었다. 소위 바쁘다는 핑계로 몇 가지 이유를 찾아 거절하고 싶지 않았다. 나는 그의 부탁이 고맙고 기분 좋았기 때문이다. 매학기 노들을 찾는 많은 사람들 중에서 나에게 할당된 원고. 언제나 투쟁현장에서 특유의 묵직함을 보여주는 사람의 부탁. ‘노들아 안녕’을 쓰며, 노들야학에서의 지난 10개월을 되돌아본다.

안녕하세요. 가을이라고 합니다.

2019년 2월. 나는 낮수업에 처음 참여하였다. 일주일에 두 번씩 노래방과 체육수업을 할 것이고, 개구쟁이 학생도 있다는 낮수업. ‘내 나이가 어때서’는 역시나 인기곡이었고, 줄다리기의 줄은 팽팽하지 않았으며, 개구쟁이 학생의 손은 너무 작아 쉬이 잡을 수 없었다.

‘우리 같이 이거 해볼까요?’

‘... ...’

‘저랑 화장실 가실래요?’

‘싫어’

‘손잡고 갈까요?’

‘... ...’

어색한 공기, 서먹한 인사, 아직은 손을 잡고 싶지 않은, 사람 대 사람이 서로를 알아가고 친해지기 위한 첫 단계, 나는 그 서투름이 좋았다. 당시 내가 교사회의에서 낮수업에 대해 항상 하던 말은 친해지기 위한 시간을 갖고 있다는 것이었다.

‘괜찮아요. 저도 천천히 친해지는 걸 좋아해요.’

가을 선생도 오나?

매주 한 번씩 ‘내 나이가 어때서’를 부르고, 매주 한 번씩 으쌰으쌰 줄다리기를 하고, 눈치를 보며 손을 잡기도 하고, 아무렇지 않은 척 먹을 것을 챙겨주고, 또 아무렇지 않은 척 수업을 하고 집에 돌아갈 때쯤..

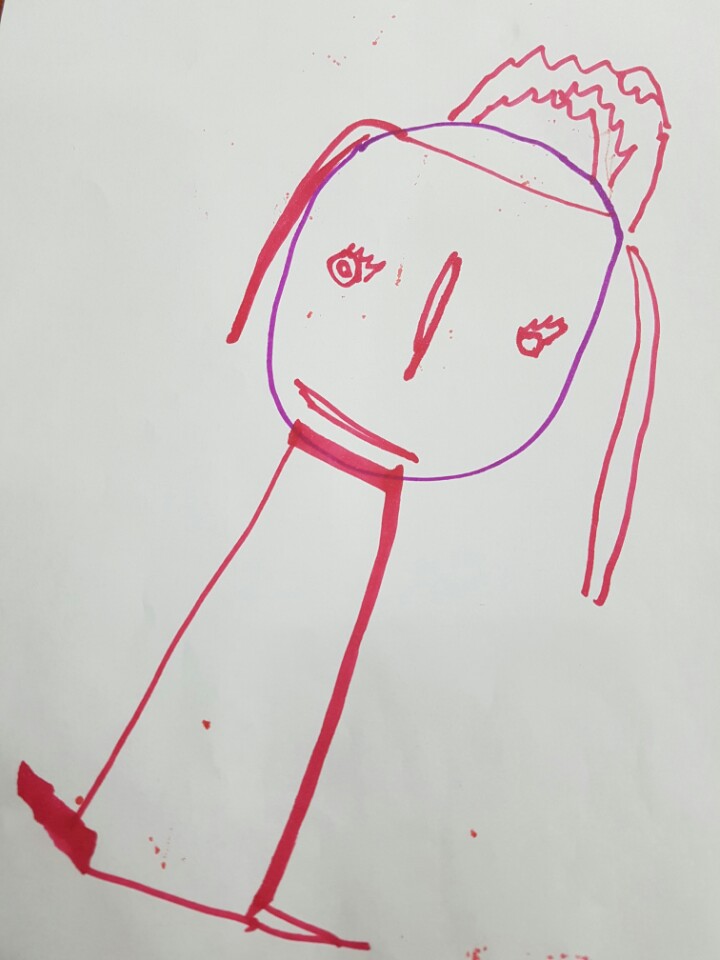

‘자, 이거 가을 선생이야’

한 학기를 끝낸 교사가 받을 수 있는 선물이었다. 분명 사무실 벽에도 붙어 있던 그림, 이미 누군가에게도 주었을 그림. 그러나 종이 한 장이 주는 뭉클함은 야학이었기에 가능했다.

‘감사합니다.’

월요일에 봐요.

다시 시작된 가을학기. 여전히 ‘내 나이가 어때서’는 인기곡이었고, 줄다리기의 줄은 팽팽해졌으며, 개구쟁이 학생은 하나 둘 늘어났다. 조심스레 무릎베개를 하고. 먼저 화장실을 가자고 손을 내밀고, 수첩에 이름을 써달라며 펜을 주고, 웃음이 많아지고, 눈물도 많아지고.. 처음 타는 한강유람선, 그 설레고 신났던 날. 헤어지며 한 학생이 얘기했다.

‘월요일에 봐요.’

올해 들은 얘기 중에 가장 따듯했던 말. 오늘 하루를 잘 마무리한 모두에게 주는 선물 같은 말이었다. 사람과 사람이 친해지는 시간. 즐겁고, 슬프고, 속상하고, 즐겁고를 한 사이클처럼 묵묵히 지켜내야 하는 시간. 지난 10개월은 나에게 그런 시간이었다. 그리고 앞으로도 즐겁고, 슬프고, 속상하고, 즐겁고를 반복해야 하는, 그러나 서로에 대한 ‘존중’은 잊지 말아야 하는, 노들야학에서의 내년을 기대해 본다.

‘네. 월요일에 봐요.’

2019년 겨울 121호 - 처음 가본 노들야학 모꼬지가 ...

2019년 겨울 121호 - 처음 가본 노들야학 모꼬지가 ...

2019년 겨울 121호 - [노들아 안녕] 탈시설하고, ...

2019년 겨울 121호 - [노들아 안녕] 탈시설하고, ...