2017년 봄 110호 - 너를 보고 싶다, 서울장애인인권영화제에서!

너를 보고 싶다,

서울장애인인권영화제에서!

민아영 | 노들장애인야학 교사이자 서울장애인인권영화제 활동가입니다. 목 디스크에 살짝 걸린 것 같아 베개를 바꿨는데, 그마저도 별 도움이 안 되는 것 같아 살짝 기분이 좋지 않은 일상을 보내고 있네요. 라텍스를 사야할까요? 일과를 마치고 누워서 웹툰 보는 걸 좋아합니다. 「나빌레라」라는 작품을 재밌게 보고 있습니다.

2016년 12월 3일 토요일 오후 1시, 평일에 미루어둔 잠을 자고 일어나 세수만 한 채 몽롱한 기운으로 촛불광장에 나갔어요. 참 다양한 사람들이 모였더라고요. 그 공간에서 4년 넘게 이어온 장애등급제·부양의무제 폐지 선전 활동을 평소와 다르지 않게 진행했지요. 그런데 기분은 참 묘하더군요. 무리를 지은 사람들이 박근혜 퇴진을 외치고, 또 서로에게 힘내자는 말을 나누는 모습이 참 좋았어요. 당연한 걸까 싶기도 하다가 뭉클하더군요. 우리가 세상을 변화시킬 수 있을까라는 의문과 무기력함은 사라지고, 바꿔낼 수 있다는 희열이 팍! 그리고 2017년 3월 10일, 박근혜는 대통령에서 전 대통령으로 바뀌었죠. 그런데 박근혜를 파면시킨 이 힘이 여기서 끝나면 어쩌지라는 생각이 들더라고요. 우리 사회에는 아직 뿌리 뽑지 못한 ‘적폐’가 많잖아요? 야학 학생 분들과 휠체어를 타는 제 친구들이 먹고 싶은 음식을 먹지 못하고 아파도 병원에 가기 어려운 건 달라지지 않았거든요.

그래서 박근혜라는 큰 산도 옮겨버린 시대에 탄력을 더해서 ‘혁명’을 시작해보려 해요. 혁명? 콧방귀 뀌는 분들이 있을지도 모르겠지만요. 혁명이라고 해서 뭐 그렇게 큰 건 아니에요. 친구도 사귀고, 연애도 하고, 맛집 탐방도 하고, 돈 벌다가 지치면 자기 집에 돌아가서 따뜻한 물로 샤워하고 쉬는, 그런 ‘평범한 일상’을 장애인을 비롯한 모두가 누리는 것이에요. 이 땅을 밟고 있는 사람들에게 시민권을 보장받게 했던 이전의 투쟁을 혁명이라고 말하는 것이라면, 지금 여기의 혁명은 모두에게 평범한 일상을 보장하는 것이 아닐까요. 그래서 평범한 일상에 대해 이야기하는 시간을 4월 17일부터 4월 20일까지, 4일 동안 가질 계획이에요.(발행되면 이미 지난 일일 수도 있겠군요.ㅎㅎ)

영화는 다양한 의미로 이야기될 수 있지만 공통적으로 그시대의 일상과 생각을 담고 있잖아요. 그런 부분에서 장애인의 모습도 반영되고 있지요. 그런데 대부분의 영화 속 장애인은 무기력하거나 무지하거나 혹은 한 가지에 천재성을 보이면서 극적인 감동을 이끌어내는 소재로 많이 쓰이지요. 장애인을 바라보는 주류적인 시각은 도와주어야할 사람 혹은 나약한 사람 정도로 취급되죠. 그런데 사실 생각해보면 장애인이라 해서 열정이 없거나, 판단이 흐리지 않거든요. 이건 사람마다, 상황에 따라, 어떤 조건에 처해 있느냐에 따라 달라지니까요. 그러나 장애인을 바라보는 보호와 동정적인 시각은 온전히 사회 제도로 반영되고, 장애인들은 해결해야 할 ‘문제’처럼 취급되죠. 노들장애인야학이 존재했던 시기부터 이를 바꿔나가려고 열심히 투쟁투쟁(!)을 했지요.

서울장애인인권영화제는 이런 투쟁을 담고, 또 그러한 투쟁이 벌어질 수밖에 없는 현실을 알리는 작업을 해요. 많은 이들이 영화제를 대중과의 호흡, 선전으로 이해하지요. 저 또한 그렇게도 생각하지만, 어떤 면에서는 그 순간을 경험하고 만들어왔던 사람들이 지난 날을 추억하면서 서로의 연결을 다시 한 번 느끼는 시간이 되었으면 좋겠어요. 투쟁이라는 것이 서로의 연대를 통해 이루어지지만, 몸과 정신이 지치기 쉽고 감정이 다치기도 쉬운 일이니까요. 또 우리의 현실과 투쟁을 처음 접한 사람이 함께하고 싶다는 마음을 가질 수 있게, 그래서 우리의 친구들이 하나 둘씩 늘어갈 수 있도록 반겨주는 분위기였으면 좋겠어요. 그걸 서울장애인인권영화제에서 해보려고 합니다. 이렇게 서로의 연결을 확인하면, 우리가 말하는 혁명이 시작되지 않을까요?

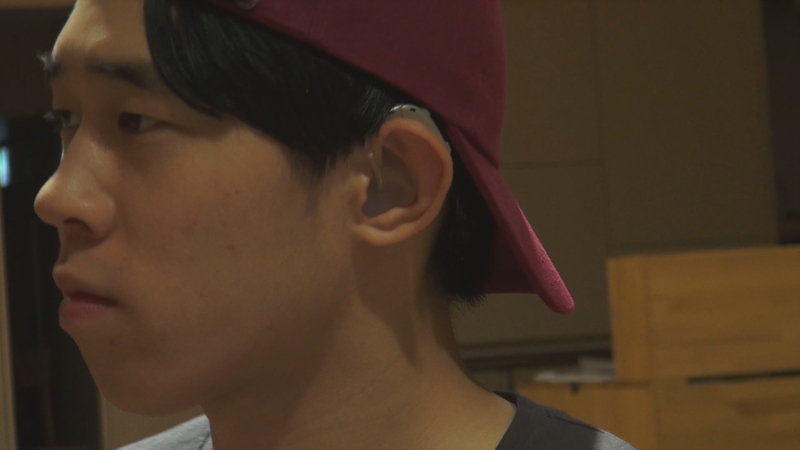

- 개막작 <친구들>의 한 장면

- 상영작 <묻지마 흥신소-광화문 불나방>의 한 장면

2017년 봄 110호 - 차별금지법 제정, 지금 당장

2017년 봄 110호 - 차별금지법 제정, 지금 당장

2017년 봄 110호 - <묻지마 흥신소-광화문 불나...

2017년 봄 110호 - <묻지마 흥신소-광화문 불나...