2016년 봄 107호 - 당신들의 평화

당신들의 평화

홍은전 | 노들장애인야학 교사. 불수레반 담임이다. 2014년 7월 야학 상근활동을 그만두는 순간 기본소득 지지자가 되었다. 도서관에 앉아 멍 때리며 일기 쓸 때가 제일 행복하다. 데모 잘하는 사람을 좋아해서 구교현과 결혼했는데 테러방지법이 통과돼 버려서 걱정이다.

서울 서대문형무소에는 ‘벽관’이라는 것이 있었다. 벽에 서 있는 관이라는 뜻이지만 죽은 사람이 아니라 산 사람을 넣었다. 갇히면 다리가 저리고 허리가 잘릴 듯 아프며 정신이 돌아버렸다. 사회주의 운동가 이재유는 일제의 재판에 불복하여 항소하려다 이곳에 갇힌 지 14시간 만에 그 뜻을 접었다. 노들야학 학생이었던 조아무개는 꽃동네에 산다. 8년째 침대 밖을 벗어나 본 적이 거의 없다. 밥도 누워서 먹는다. 반찬을 잘게 다져 국에 말아 준다. 작은 일은 소변줄로, 큰 일은 관장으로 해결된다. 엉덩이가 저려올 즈음 직원이 체위를 바꿔준다. 정신이 돌아버릴 때쯤 자원봉사자들이 찾아온다. 이것은 지속 가능한 벽관이다.

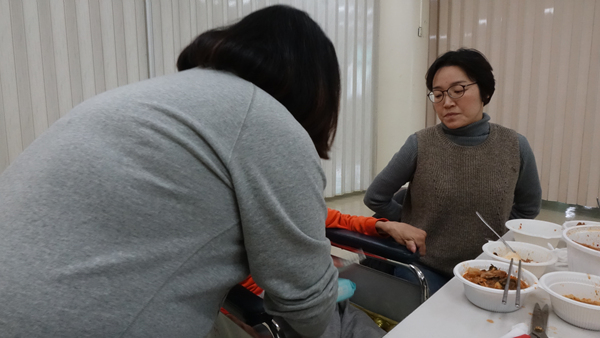

입소 후 4년 만에 만난 그는 우리에게 ‘배가 고프다’ 했다. 감자탕을 양껏 먹은 후 그는 어머니에게 전화를 걸어 달라 했다. 그리운 목소리를 들으며 늑대처럼 ‘우, 우’ 소리를 냈다. 감당할 자신이 없었으므로 우리는 끝내 그에게 ‘나가고 싶으냐’ 묻지 않았다. 대신 ‘지낼 만하느냐’고 물었고, 그는 힘없이 긍정했다. 초등학교 입학을 거부당한 후 그를 반겨주는 곳은 어디에도 없었다. 서른이 넘어 술을 배웠고 장애는 빠르게 악화되었다. 그럴수록 더욱더 술을 찾았다. 거리에 널브러져 있는 그를 경찰이 가난한 어머니에게 인도하는 일이 반복되었다. 얼마 후 그는 시설에 보내졌다.

연말정산 철마다 그를 찾았다. 그리고 작년 겨울 그가 결국 말하고 말았다. “나가고 싶어.” 시설 쪽은 가족의 허락을 전제했다. 가족은 물론 반대할 것이다. 그럼에도 나가고 싶다는 그에게 나는 열 번 스무 번 고쳐 물었다. “정말 할 수 있겠어요?” 사실 그는 가족의 허락 없이도 퇴소할 수 있고 주거와 정착금도 받을 수 있다. 시설이 그것을 모를 리 없다. 이 벽관의 문이 오래전에 풀렸다는 걸 갇힌 사람들만 모른다. 그러니 질문은 실상 나를 향한 것이다. 벽관 앞을 가로막고 있는 저 앙상한 어머니를 밀칠 자신이 있는지. 문을 열면 곧장 나를 덮쳐올 그를 업고 얼마간 전력 질주할 체력이 있는지. 그의 손에 술이 아닌 다른 것을 쥐게 할 대안이 있는지. 나는 자신이 없었다.

어머니는 우리를 피했다. ‘잘 지내고 있는 사람 흔들지 말라’는 애원은 점점 호통으로 변했다. 닫힌 문 너머에 어머니의 일상이 있었다. 그것 또한 지켜져야 했으므로 나는 얌전히 돌아섰다. 그에겐 ‘어쩔 수 없다’ 전하고 다음번 연말정산 철을 기약할 작정이었다. 그때 함께 간 동료가 문틈으로 편지를 밀어 넣었다. “허락지 않으셔도 우리는 하겠습니다.” 순간 나는 그녀가 벽관의 문을 여는 것을 보았다. 내가 온갖 사람들의 평화를 계산하는 동안 그녀는 그 계산에서 빠진 단 한 사람을 보며 그저 신발 끈을 묶었다. 부끄러웠고 부러웠다. 그녀는 멋있었다. 그런 방식으로 수십 명의 탈출을 도와온 그녀는 싸움닭처럼 세상을 들이받으며 시설 바깥에 그들의 자리를 만들어냈다.

소록도 100주년을 맞아 전남 고흥군이 40여 년간 한센인들을 돌보았던 마리안느와 마가렛 수녀를 노벨평화상에 추천한다고 한다. 한센병력으로 인해 격리된 사람들의 섬 소록도는 오랜 세월 차별과 폭력, 단종과 학살이 자행된 인권의 사각지대이자 침묵의 땅이었다. 수녀님과 같은 이들이 있어 갇힌 사람들은 고통을 덜었을 것이나, 덕분에 그 고통은 100년이나 지속되었다. 그 지속 가능함은 분명 어떤 평화에 기여했을 것이나, 그것은 실상 갇힌 사람들이 아니라 가둔 사람들, 소록도가 아니라 소록도에서 바라본 육지의 것이 아니었던가. 오래전에 깨어지는 게 더 좋았을 ‘당신들의 평화’ 말이다.

2016년 봄 107호 - 삼성의 폭력과 착각

2016년 봄 107호 - 삼성의 폭력과 착각

2016년 봄 107호 - 노들야학에서 만난 세월호 사람들

2016년 봄 107호 - 노들야학에서 만난 세월호 사람들