2014 겨울 103호-해외여행 자주 가는 ‘자산가’ 수급자, 나?

해외여행 자주 가는 ‘자산가’ 수급자, 나?

‘가난의 자격’을 요구하는

사회와 언론에게

◑ 노들야학 스타

따사로운 햇볕이 비치는 일요일 아침, 늦잠을 자고 일어나 스마트폰으로 뉴스를 확인한 것이 그렇게 기분 나쁜 일의 시초가 될 줄 몰랐다.

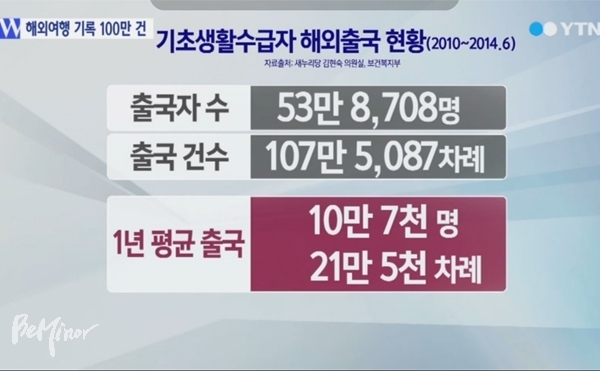

YTN 뉴스는 지난 2014년 9월 한 해 평균(2010년~2014년 기준) 10만 7천 명의 기초생활보장 수급자가 21만 5천 차례나 출국했다고 보도했다. 그러면서 해외여행을 자주 가는 ‘자산가’로 의심되는 사람들이 이렇게 많다고, 국민의 혈세로 운영되는 복지 예산이 줄줄 새고 있다고 지적했다.

YTN의 뉴스를 본 나는 뒤통수를 맞은 사람처럼

멍하니 있었다. 그리고 이런 생각이 들었다.

“내가 자산가였다니, 나는 숨겨둔 재산이 있었던 걸까? 숨겨 두지는 않고 그냥 둔 우리 집 자동차를 보고 자산이라고 얘기를 하는 건가? 1,000만 원도 안 되는 금액을 36개월 할부로 산 8년 된 자동차인데? 내가 모르는 사이에 한국의 생계 수준이 낮아졌나?”

당연히 나는 자산가도 아니고, 숨겨둔 재산이 있지도 않은 대한민국 하위 2.6%, 저 옛날 생활보호법이 있을 당시부터 기초생활보장제도하의 오늘날까지 21년째 수급자로 살고 있는 사람이다(자기소개를 이렇게 한 적은 처음이라 부끄럽다). 그리고 올해 해외여행도 갔다 왔다. 작년에도 갔다 왔고 재작년에도 갔다 왔다. 그러고 보면 저 뉴스는 분명히 나를 지칭하고 있는 것이다.

한 번은 선교단체에서 단기선교를 하러 후원받아 갔었고, 한 번은 고등학교 졸업하면서 받은 후원금을 좀 아껴쓰고 동생과 해외에 갔었다. 그리고 올해 여행은 애인과 갔다 왔다(애인은 돈을 버니까 나보다 조금 더 부담했다). 그 여행의 비용이 얼마였는지는 중요하지 않다고 생각한다. 정말 중요한 것은 빈곤을 바라보는 사람들의 시각과 그것을 이용하는 정부에 있다.

연일 신문에는 가난한 사람들을 조명할 때 허름한 옷차림, 쓰러져가는 집, 고추장 반찬이 전부인 식사를 보여주며 이것이 최저생계비 이하의 삶을 사는 사람들이라고 한다. 그리고 이는 최저생계비 이하의 삶을 사는 사람들은 그렇게 살아야만 한다는 논리로 연장된다.

어제 아침 내가 목격한 뉴스도 그 논리와 다르지 않다. 허름한 쪽방에 다 망가진 슬리퍼를 신고 몸을 제대로 펼 수도 없는 방에 사는 사람들을 보여주며 ‘이것이 바로 최저생계비 이하의 삶을 사는 극빈곤층의 삶인데, 어떻게 해외여행을 가는 것이냐? 왜 자동차가 있느냐? 좋은 집에 사느냐?’라고 묻는 꼴을 보면 심장이 터져버리는 것 같다.

국민기초생활보장법 1조(목적)에는 ‘이 법은 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시해 이들의 최저생계를 보장하는 것을 목적으로 한다’라고 나와 있고 4조(급여의 기준 등)에는 ‘이 법에 따른 급여는 건강하고 문화적인 최저생활을 유지할 수 있는 것이어야 한다.’라고 설명되어 있다.

국민기초생활보장법에 의하면 기초생활보장 수급자는 건강하고 문화적인 최저생활을 유지할 수 있어야 한다. 그러려면 국외여행이든 국내여행이든 문화적인 삶을 누릴 수 있어야 한다. 필요하면 자동차도 있어야 하고 조금 더 나은 집에서 생활할 수 있도록 정부가 노력해야 한다.

그렇다면 문제는 기초생활보장 수급자가 해외여행을 간 것이 아니라 최저생계비, 즉 수급비가 건강하고 문화적인 최저생활을 누리지 못할 정도로 현저히 낮은 금액인 것이 아닌가? 기준을 최저생활에 미치지 못할 만큼 턱도 없이 낮춰놓고서는 이 기준보다 높은 삶을 사니 수급비를 받을 수 없다고 말하는 것이 틀린 것 아닌가?

박근혜 정부는 맞춤형 복지를 외치며 필요한 사람에게는 복지를 제공하겠다고 했다. 그러면서 세금이 낭비되는 것을 막기 위해 복지부정신고센터를 만들었다. 그리고는 했던 일이 복지부정이라고 얘기하며, 필요한 사람에게서도 복지서비스를 빼앗는 것이었다. 필요한 사람들은 거들떠보지 않는다.

2014년 6월 기준 134만 명, 전체 인구의 2.6%인 기초생활보장 수급자. 2010년 155만 명(3.1%)이었던 기초생활보장 수급자는 ‘죽음의 死통망’이라 불리는 사회복지통합관리망을 도입한 이후 급감했다. 신규 수급자 수보다 탈락한 수급자 수가 훨씬 많아졌다.

나랏님들은 부정수급자를 색출해냈다고 방방 뛰며 기뻐했겠지만, 사회가 부정수급자라 부르던 그 사람들은 최저생계비 603,403원(1인 가구 기준)에 맞춰 단단히 그어진 그 선 밖으로 밀려난 희생자였을 뿐이다. 무슨 거대한 타워팰리스에 살고, 비싼 외제차를 끌고 다니는 사람들이 아니라 그냥 나처럼 최저생계비 이하의 삶을 살던 와중에 어쩌다가 1원을 주워 최저생계비 이상의 삶을 사는 사람으로 분류되어버린 것일지도

나는 건강한 삶을 살길 원한다. 학교에 다니고, 친구들을 만나 밥을 먹고 차를 마시고(돈이 넉넉하지 않으니 최대한 싼 커피집을 찾아다니며 마신다) 가끔 국외 여행이든 국내 여행이든 가는 것이 내 낙이다. 최저생계비를 수급비로 받는 나로서는 건강한 삶을 사는 것이 굉장히 어렵지만, 내 낙을 누리기 위해서 다른 지출은 조금씩 줄이는 것이 필요했다.

물론 이 최저생계비로 사람은 살 수 없다. 터무니없이 적다. 나는 3인 가구 최저생계비를 받는다. 1,075,058원이 한 달에 한 번씩 통장으로 들어온다. 엄마, 동생과 나눠 사용하는 돈이다. 중학교 다니는 동생의 학원비, 아파트 관리비, 임대료, 식비, 통신비 등을 쓰고 남는 것을 우리 셋이 용돈으로 쓰는 거다.

나는 공식적으로 한 달에 20만 원을 용돈으로 받는다. 그렇지만 학교까지 가는 차비가 월 10만 원은 들고 밥값이며 하면 금방 동난다. 그럼 다시 엄마와 상의해서 돈을 더 쓰고, 뭐 이런 식으로 살고 있다. 여기서 아끼고 아껴 5만 원 씩 모아둔 돈으로 가끔 여행을 가는 거다. 기차도 타보고 비행기도 타보고 자전거도 타고 자동차도 타고.

어쩌다 한 번 외국으로 나가고 싶으면 하루에 항공사 홈페이지를 열 번 정도 들어가 프로모션이 언제인지 확인하고, 호텔예약사이트에 들어가 저렴하면서 묵을 만한 리조트가 있는지 이 잡듯이 뒤지면서 내가 가지고 있는 최저의 돈에서 최고의 만족을 뽑기 위한 노력을 수없이 한다. 나뿐만 아니라 대부분 최저임금으로 살아가는 사람들의 삶이 이렇지 않은가? 나는 단지 그 돈을 정부에서 받는 것뿐이다.

나는 대한민국에서 살아가는 대학생이다. 가족이 가난해서 수급비를 받고 정부에서 장학금을 받아 학교에 다니고 있다. 나는 다 떨어진 슬리퍼를 신고 다니며 TV에 나와 보는 이들의 눈물을 자아내게 해 ARS 후원금을 올리는 사람도 아니고, 다리를 구부려야만 누울 수 있는 집에 사는 것도 아니다.

나의 가난함을 부디 해외여행, 좋은 집, 자동차 등의 잣대를 들이대며 판단하지 말아달라. 나는 이미 벌써 끊임없이 가난함을 증명하고 일시적 근로 무능력함을 증명하기 위해 재학증명서를 수도 없이 정부에 바쳤고, 몰래 아르바이트를 하다가 걸려 30만 원의 수급비가 깎인 적이 있어 더 이상 숨어서 일하지도 못한다.

나의 통장을 매달 탈탈 털어 감시하면서 해외여행 몇 번 나갔다고 나를 자산가로 모는 정부가 무섭다. 빈곤을 끊임없이 증명하도록 강요받는 지금 이 순간이 너무 비참하다. 더럽다.

함께 이 순간을 살아가는 사람들이라면 다 비슷한 환경에서 살아갈 텐데, 그렇게 부정수급자라는 칼로 나를 찌르면 많이 아프고 서럽다. 다시는 그러한 얘기가 나오지 않았으면 한다. 나의 삶은 앞으로도 계속 존재하니까.

2014 겨울 103호-인강원과 함께한 2014년을 돌아보며

2014 겨울 103호-인강원과 함께한 2014년을 돌아보며