2014여름 101호 - 노들 새책 「그럼에도 불구하고 수업합시다」

노들새책

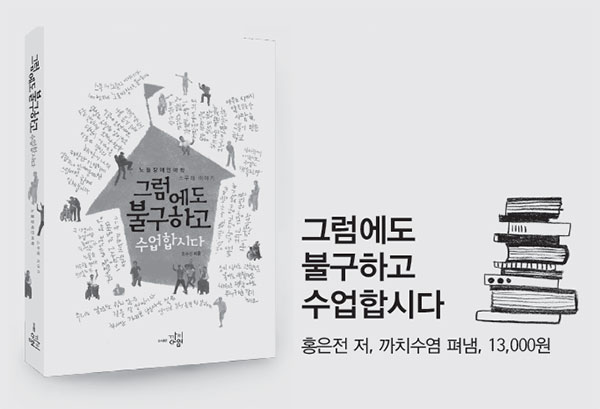

「그럼에도 불구하고 수업합시다」

두둥~! 새 책이 나왔습니다.

노들의 스무 해 이야기를 담은 노들바람 100호

홍은전의 『그럼에도 불구하고 수업합시다』

추 천 사 |

홀린 듯 이 책을 읽어 내렸다. 읽으면서 교육 바닥에서 일하고 발언했던, 그러나 실상 무력하기만 했고 핵심에서 비껴서 있었던 나 자신을 노들의 20년 이야기가 날카롭게 후려치는 것을 느꼈다. 현장에서 빌빌대던 내 비루하고 아픈 기억들이 흩어졌고나는 자주 천장을 바라보며 한숨을 쉬어야 했다.

홀린 듯 이 책을 읽어 내렸다. 읽으면서 교육 바닥에서 일하고 발언했던, 그러나 실상 무력하기만 했고 핵심에서 비껴서 있었던 나 자신을 노들의 20년 이야기가 날카롭게 후려치는 것을 느꼈다. 현장에서 빌빌대던 내 비루하고 아픈 기억들이 흩어졌고나는 자주 천장을 바라보며 한숨을 쉬어야 했다.

말이나 글로써만 동경을 피력했던 어떤 세계가 실제로 구현되어 온 이야기를 나는 노들의 20년 역사를 통해서 만났다. 교육이 무엇인지 캐물었고, 교육을 통해서 사람은 어떻게 평등해지며, 자신의 운명을 어떤 방식으로 만나게 되며, 어떤 존재로 성장하게 되는지를 나는 늘 물어왔지만, 내가 머물렀던 공간에서는 답이 없었다. 그래서 나는 학교를 떠나야 했다.

나는 알고 있었다. 제도권이라 불리는 어떤 현장. 월급 받는 사람과 월급 주는 사람의 공모와 힘겨루기, 사회적 지위 경쟁의 마당으로 떠맡겨진, 학교라고 이름 붙여졌으나 배움과 상관없는 온갖 기술과 제도가 횡행하는 그곳에서 이제는 더 이상 그런 일이 일어나지는 않으리라는 것을. ‘교육 불가능’이라고 하였으나 제도 바깥에서 교육은 꽃피고 있을 것임을. 그 현장이 바로 노들이었다.

거창한 대의가 아니라 그저 ‘살려고’ 올라갔던 곳, 떠날 때가 되면 떠나는 것이 당연했던 시절에 장애인야학에 자신의 인생을 묶은 사람들이 빚어낸 뜨거운 이야기들. 우리는 불빛이 비치는 곳만이 현실이라고 말했으나 불빛 없는 곳에서 제 몸의 불을 밝혀 어둠을 밀어내고 스스로 빛이 되었던 장애인운동의 어기찬 역사를 만났다. 나는 그 속살을 읽으며 나 자신이 자유로워짐을 느꼈다. 누군가의 머리에서 나와 누군가의 권유로 이루어진 기대의 체제가 아니라, 스스로의 마음에서 나와 스스로 희망이 된 사람들의 이야기를 나는 읽었다. 첫 마음의 변심과 첫사랑의 미움, 술의 희열과 숙취가 늘 날카롭게 대립하였으나 그들은 변심과 미움과 숙취를 고스란히 받아냈다.

계단 30개를 1시간이 걸리도록 오를 때에도 바깥이 좋아서 나가는 일이 꿈만 같았던 사람들, 삼겹살에 소주를 먹을 때의 첫 느낌, 자신을 반겨 주는 사람, 운이 좋으면 뒤풀이에 낄 수도 있었던 수많은 자리에서 그들은 희망이 되었다. 화장실에서 몰래 울던 장애인은 어느 날 무대 위에서 자신의 이야기를 노래하고 있었다. 자신이 언제 시설에 보내질지 모른다며 위기감을 피력하던 장애인은 맨몸으로 지하철 헤드라이트 불빛 앞에 버티고 서 있게 되었다. 누군가의 한글 실력이 천천히 그러나 틀림없이 늘어났던 것처럼 교사들도 천천히 진실하게 사람을 배워 갔다.

희망과 절망 사이, 시도와 패배 사이, 엇갈리는 오해들과 일치의 기억까지 끝없는 망망대해를 노 저어 가던 모든 과정이 노들의 수업이었다. 장작불 같은 학교, 먼저 붙은 토막이 불씨가 되었고, 빨리 붙은 장작은 밑불이 되고 젖은 놈은 마른 놈 곁에 몸을 맞대어 활활 타올라 끝내 쇳덩이를 녹여 나가는 노들의 나날, 교육

은 교육 바깥에서 희망이 되었다. 노들처럼 살고 노들처럼 투쟁하는 곳에 그 고색 창연한 이름, ‘교육’이 있었다.

- 「오늘의 교육」 편집위원 이계삼

2014여름 101호 - [형님 한 말씀] 어지러운 난국

2014여름 101호 - [형님 한 말씀] 어지러운 난국

2014여름 101호 - [노들아 안녕] 노들센터 아라

2014여름 101호 - [노들아 안녕] 노들센터 아라