거대한 배가 죽은 물고기처럼 배를 보이며 누운 모습을 하루 종일 지켜보았다. 내가 목격한 것이 수백 명의 목숨이 스러져가는 광경이었음을 깨달은 건 시간이 조금 더 지나서였다. '나'라는 존재가 이렇게나 무력했구나, 라는 사실을 알아버린 것도 그때였다. TV 속에 손을 넣어 배를 뒤집을 수도 있을 것처럼 살려달라는 외침이 생생했을 때 나는 아무것도 하지 않았다. 119에 신고를 하지도 않았고 소리를 지르지도, 그곳으로 달려가지도 않았다. 누군가는 하겠지, 설마 이렇게 많은 사람이 보고 있는데…

거대한 배가 죽은 물고기처럼 배를 보이며 누운 모습을 하루 종일 지켜보았다. 내가 목격한 것이 수백 명의 목숨이 스러져가는 광경이었음을 깨달은 건 시간이 조금 더 지나서였다. '나'라는 존재가 이렇게나 무력했구나, 라는 사실을 알아버린 것도 그때였다. TV 속에 손을 넣어 배를 뒤집을 수도 있을 것처럼 살려달라는 외침이 생생했을 때 나는 아무것도 하지 않았다. 119에 신고를 하지도 않았고 소리를 지르지도, 그곳으로 달려가지도 않았다. 누군가는 하겠지, 설마 이렇게 많은 사람이 보고 있는데…

그렇게 모두가 나처럼 무력한 죽음의 목격자가 되었다.

'가만히 있으라’ 라는 말을 들어서라고 했다. 그러나 나는 그 소리를 듣기 이미 오래전부터 가만히 있었다.소리 지르는 법을 잊은 지 오래였다. 나 같은 사람들은 마치 손가락 끝에 입이 달리기라도 한 것처럼 모두 핸드폰만 쥐고 부지런히 손을 놀렸다. 핸드폰 속의 세계가 웅성거리고 있었지만, 그 웅성거림은 물속에 잠긴 사람들을 꺼낼 손이 없었다. 핸드폰 바깥의 세계는 여전히 물속처럼 조용했다.

10년 전 야학의 봉고를 몰았던 동엽이 학생 영혜를 데리러 그 집에 가면 그녀는 늘 빈방에 홀로 누워 있었다고 했다. 방 안에는 정규방송이 끝난 TV가 3시간째 지지직거리고 있었다. 그녀는 TV를 끌 수도, 채널을 돌릴 수도, 심지어 돌아누울 수도 없었다. 동엽은 영혜를 둘러싸고 있는 TV와 벽과 천장이 그녀에게 끊임없이이렇게 말하는 것 같았다고 전했다. “너는 아무것도 할 수 없어.” 나는 이제야 내가 오래전 영혜와 다를 바 없다는 사실을 깨달았다.

무언가를 말하려 하면 ‘선동’하지 말라 했고, 조금이라도 움직이려 들면 ‘시위’하지 말라 했다. 움직이는 사람 옆엔 경찰벽이 따라다녔고 누군가의 외침은 이내 TV 소음으로 덮이고 말았다. 벽을 밀고 소리를 지르는 사람들의 머리 위에서는 쥐새끼처럼 작고 새까만 카메라들이 야비하게 셔터를 찰칵이며 이렇게 말했다.

___ “너는 아무것도 할 수 없어.”

양심껏 살아가기 위해 소리를 지르면 밥그릇을 빼앗아 가는 세상. 사람들은 살아가길 포기하고 그저 살아지기로 했다. 자존심과 정의가 사라진 그곳에서 약한 존재들이 가장 먼저 사라져 갔다. 힘없는 사람들은 바람에 날려가지 않기 위해 알아서 기었다. 바람보다 더 빨리 누웠고 ‘가만히 있으라'라는 말보다 더 먼저 가만히있었다. 나도 영혜와 같이 그 방에 가만히 누워 있었고 어느새 잠이 들어버린 것도 몰랐다.

……………… 쇠로 된 방

"가령 말일세, 강철로 된 방이 있다고 하세. 창문은 하나도 없고 여간해서 부술 수도 없는 거야. 안에는 많은 사람이 깊이 잠들어 있어. 오래잖아 괴로워하며 죽을 것이야. 그런데도 그들은 혼수상태에서죽음으로 이르는 과정에 놓여 있으면서도 죽음의 비애를 조금도 느끼지 못하지. 이때 자네가 큰 소리를 러서, 그들 중에서 다소 의식이 또렷한 몇 사람을 깨워 일으킨다고 하세. 그러면 불행한 이 몇 사람에게 살아날 가망도 없는 임종의 고통만을 주게 될 것인데, 그래도 자네는 그들에게 미안하다고 생각하지않

는가?" - <외침> 자서 중

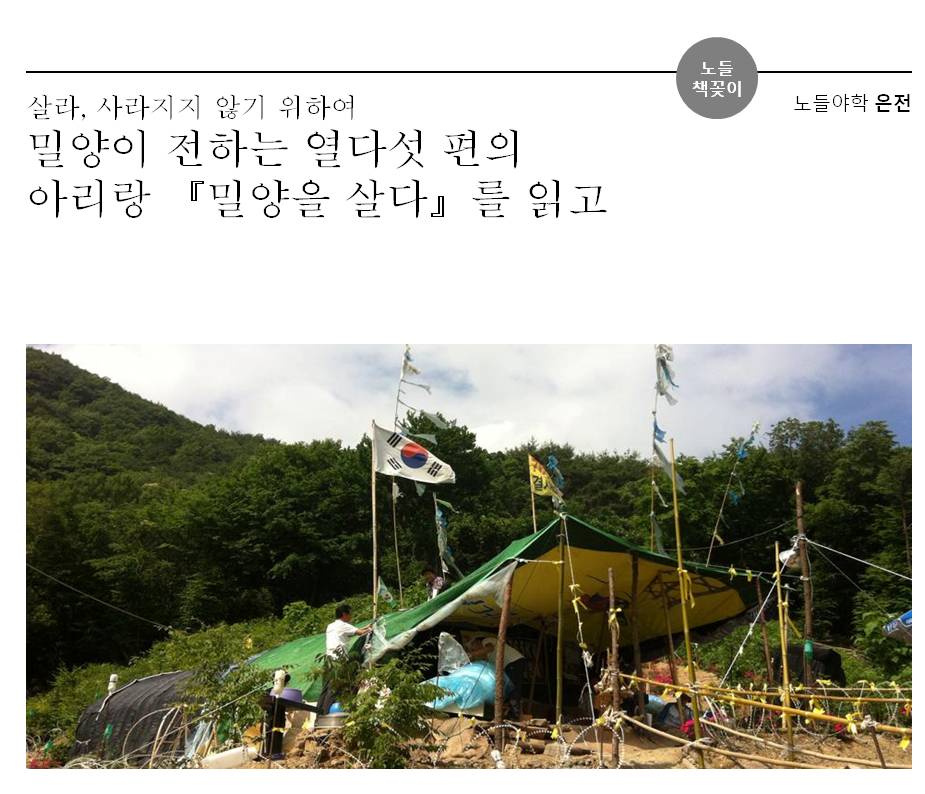

모두가 ‘죽지 않은 사람’으로 그저 살아지고 있을 때, 그래서 하나둘씩 방에서 사라져가고 있을 때, 쇠로 된방을 부술 듯이 소리를 지르는 사람들이 있었다. ‘그래도 몇 사람이 정신을 차린다면 그 쇠로 된 방을 부술 수 있는 희망이 전혀 없다고는 말할 수 없지 않은가.’라고 말하는 이들은 바로 밀양의 할매, 할배들이었다. 얼굴이 까맣고 허리가 구부정한 그분들이, 배우지도 못했고 세련된 시위의 기술도 갖지 못한 그분들이, 아주 오래된 방식으로 그러나 가장 정확한 동작으로 사람들을 흔들어 깨웠다. ‘너는 아무것도 할 수 없어!’라고 말하는것들을 향해 할매가 지팡이를 땅, 내리친다.

___ “뭐라카노! 요놈의 손들이!”

할매들이 외친다. 희망은 있을 거라고, 그것은 틀림이 없다고. 혹시 밀리더라도 저 못된 놈들은 막을 수 있을때까지 막아야 한다고. 설사 끝까지 밀려서 막다른 길에 이르더라도 그것이 끝은 아니라고. 우리가 침묵하면이 쇠로 된 방은 계속해서 증식할 것이라고. 여기서 죽는 한이 있어도 그것을 막아야 한다고. 지금 잘 싸우면 다음의 사람들은 자신들보다 더 잘 싸울 수 있을 거라고. 그리고 이렇게도 말한다. 돈 앞에서 무릎 꿇지 않고

좋은 사람들과 어울려 살아가는 재미란 ‘드러운 돈, 그딴 돈’에 비할 것이 아니라고, 말이다.

강철보다 더 강한 사람들은 바로 이런 사람들이다. 작아서 더 큰 사람들, 연약해서 더 강인한 사람들. 돈으로 매수할 수 없고 힘으로 누를 수 없는 사람들. 바람보다 늦게 눕고 바람보다 먼저 일어나는 사람들. 그들이 죽음의 비애를 뚫고 소리를 지른다. 살아 있으라. 죽지 않은 사람으로 살아지지 말라. 깨어 있으라. 가만히 있지 말라. 나는 이제야 그 외침을 듣고 깨어난 한 사람이다.

여전히 여간해서는 부술 수 없는 쇠로 된 방 안임을 깨닫고 나는 한참을 울었다. 그러나 그분들이 나에게 미안해하지 않았으면 좋겠다. 오히려 나를 포기하지 않고 깨워주어서 너무나 고맙다. 나는 사실 그저 고마운 정도가 아니라 할매들 앞에 무릎을 꿇고 펑펑 울고 싶은 심정이다. 늑장을 부리는 사이 너무나 많은 생명들이, 나보다 약한 목숨들이 물에 잠기고 불에 그슬려 사라져 갔다. 설사 다음이 내 차례라 할지라도, 비록 눈을 뜬 대가가 임종의 고통이라 할지라도, 살아지기보다 살아가기를, 맑은 정신을 가진 고통의 주체가 되기를 원한다.

………………“나는 이 산이 진짜 좋아예.”

나는 이 말이 좋았다. 그녀가 이 좋은 것을 지키기 위해 맞서야 하는 것은 높

이 100m가 넘는 초고압 송전탑이라 할지라도 이렇게 말할 수 있는 그녀가 진짜 좋았다. 그래서 이 말이 가장아프더라. “송전탑을 세우기 위해 셀 수도 없을 만큼 많은 나무가 잘려나간 산들을 바라보며 그는 그래도 여전히 산이 참 좋다고 했다.”

그분들께 미안하게도 나는 무엇을 반대해야 하는지만 알았지 무엇을 지

켜야 하는지는 몰랐다. 할매, 할배들이 혹시 지키지 못할까 봐 ‘꿈에서도

싸우고 자다가도 눈물을 흘리는’ 그 산이 무엇을 의미하는지 생각해 보지

않았다. 베트남전에서 허리를 다치고 IMF로 직장을 잃은 아들에게 물려줄

땅, 할매가 평생을 일구어 장만한 손바닥만 한 그것, ‘죽으려고 밀양 온 줄

알았다’는 오해를 살만큼 병약했던 할매에게 건강을 되찾아준 생명의 땅,

할 줄 모르는 호미로 풀 뽑고 할 줄 모르는 짐승들 기르면서 ‘농촌 사람들

이 청와대 들락거리는 사람들보다 더 신사였다’는 것을 알게 해준 땅, ‘아,

진짜 그건 해봐야 안다.’고 밖에 말해 줄 수 없는 그런 재미를 가르쳐 준

땅, 보상을 1억 천만 원을 준다 쳐도 팔지 않을 농사꾼들의 정직한 일생.

이 책을 통해 송전탑이 무례하고 파렴치하게 세워지는 그곳이 그저 밀양이 아니라, 밀양을 사는 사람들의 삶의 자리임을 알게 되어서 마음이 아프다. 이 작은 할매, 할배들 평생의 삶을 지켜주지는 못할망정 그들을 짓밟고 능멸하는 한전 직원들과 경찰들이 고작 지키려는 것이 자신들의 ‘밥그릇’인 사회에서 그 초고압의 풍요는 대체 어디로 송전 되고 있는 것일까. 책을 읽기 전보다 나는 조금 더 고통스럽고, 조금은 더 또렷해졌다.

밀양을 살며 싸우는 분들에게 뜨거운 존경의 마음을 보낸다. 그리고 그분들의 피 같은 외침을 송전하여 나를 깨워 준 ‘밀양구술프로젝트’에게도 고마움을 전한다.

고맙고 고맙고 또 고맙습니다.

이제 나도 누군가를 깨우러 일어나야겠다.

2014여름 101호 - 우리도 따라왔어요^^

2014여름 101호 - 우리도 따라왔어요^^

2014여름 101호 - [동네 한 바퀴] 참의료실현청년한...

2014여름 101호 - [동네 한 바퀴] 참의료실현청년한...