목소리와 책임

고병권│ 맑스, 니체, 스피노자 등의 철학, 민주주의와 사회운동에 대한 관심을 갖고 이런저런 책을 써왔으며,

인간학을 둘러싼 전투의 최전선인 노들장애학궁리소에서 자리를 잡고 공부하고 있다.

앞으로 국가의 한계, 자본의 한계, 인간의 한계에 대한 공부를 오랫동안 할 생각이다.

개인적으로 ‘책임’이라는 말을 좋아하지 않는다. 책임은 곧잘 추궁이나 처벌과 연결되는 말이었기 때문이다. ‘책임’은 어린 시절 ‘사고’를 쳤을 때 서로에게 떠넘기는 것의 이름이었다. ‘네 책임이야’. ‘네가 책임져’. 나이가 좀 더 든 후에 들었던 말도 비슷했다. ‘책임감을 가져라’거나 ‘책임 있게 행동해라’. 모두가 훈계를 받을 때 듣던 말이었다. 대학 시절, 책임이라는 말은 훨씬 비장했다. 어린 시절에는 잘못을 타인에게 떠넘길 때 썼던 말이 여기서는 반대로 쓰였다. 운동하던 선배들은 ‘책임진다’는 말을 참 많이 했다. 그들은 자기 문제도 아닌 일까지 기꺼이 책임을 진 것처럼 말했다. 학생회 간부들은 ‘이번 투쟁을 책임진다는 자세로’라는 말을 입버릇처럼 했다. 때로는 기층 민중의 투쟁을, 때로는 노동해방과 민족통일을 책임지자고 했다.

억압받는 이들, 자기 목소리를 낼 수 없는 이들, 더 나아가 진정 자신에게 이로운 것을 모르는 이들을 대신해서, 그들의 이익을 대변하고, 그들의 목소리를 자처하며, 그들의 투쟁을 대신할 때 ‘책임진다’는 말이 튀어나왔다. 그런데 지난번 영어 책을 읽다가 문득 ‘책임’, 즉 ‘responsibility’라는 말에 눈이 갔다. 이 말은 ‘response’(응답)이라는 말과 ‘ability’(할 수 있음)라는 말의 합성어다. 요컨대 ‘책임’을 글자 그대로 풀면 ‘응답할 수 있음’이 되는 것이다. 이는 ‘책임’이라는 단어를 라틴어 ‘responsabilitas’에서 가져온 영어, 프랑스어, 스페인어는 물론이고, 언어 형태가 다른 독일어에서도 마찬가지다. 독일어로 ‘책임’을 뜻하는 단어는 ‘Verantwortlichkeit’인데, 여기에도 ‘응답한다’는 뜻이 담겨 있다.

글자 그대로만 보자면 ‘책임’이란 ‘응답하기’라고 할 수 있다. 통상적으로 ‘책임을 맡는다’는 것은 권한을 가졌다는 뜻이고, 또 그 권한만큼 일이 잘못되었을 때 추궁을 받는다는 뜻이기도 하다. 그런데 글자 그대로 이해한 ‘책임’의 의미는 우리에게 다른 무언가를 일깨운다. ‘응답한다’는 것은 그 전에 ‘말 걸어옴’이 있다는 뜻이다. ‘응답’은 일종의 ‘말하기’이지만 단순한 말하기가 아니라 ‘듣기’를 전제한 말하기라고 할 수 있다. 듣지 않고 말할 수는 있지만 듣지 않은 것을 응답할 수는 없기 때문이다. 요컨대 책임은 ‘듣기’를 전제로 해서만 성립하는 ‘말하기’라고 할 수 있다. 바꾸어 말하면 들을 수 없는 존재는 책임질 수도 없다. 듣지 못할 때 우리는 근본적으로 무책임하다.

한 발 더 나아가보자. 책임이 ‘듣기’를 바탕으로 성립한다면, 우리는 책임이라는 말을 통해 타자의 ‘말 건넴’을 인정하는 것이다. 다시 말해 우리는 우리에게 다가온 타자가 목소리를 가진 존재라는 걸 인정하는 것이다. 이것은 책임이라는 말이 우리에게 요청하는 태도이다. 목소리가 들리지 않는다고 해서 우리는 타자가 목소리를 내지 않았다고, 심지어 그에게는 목소리가 없다고 간주해서는 안 된다.

타자에게 책임 있게 다가간다는 것은 타자가 이미 내게 다가와 있음을 인정하는 것이다. 즉 타자가 목소리를 내고 있으며, 다만 내게 들리지 않고 있음을 인정하는 것이다. 그러므로 책임이란 단지 ‘들을 수 있음’을 통해서만 성립하는 것이 아니라 ‘들으려 함’에서 성립한다는 것을 알 수 있다. 단순히 타자의 말을 들을 수 있는 청취 능력이 아니라, 타자의 말을 들으려는 의지, 욕망, 노력이라는 것이다. 이는 우리 사회의 소수자들을 ‘목소리 없는 자들’로 간주하는 것이 얼마나 위험하며 무책임한 태도인지를 깨닫게 한다. 책임 있는 행동이란 타자를 대신해서 말하는 것이 아니다. 그것은 타자가 목소리를 내는 존재라는 걸 인정하고 그 목소리를 들으려 노력할 때만 성립한다.

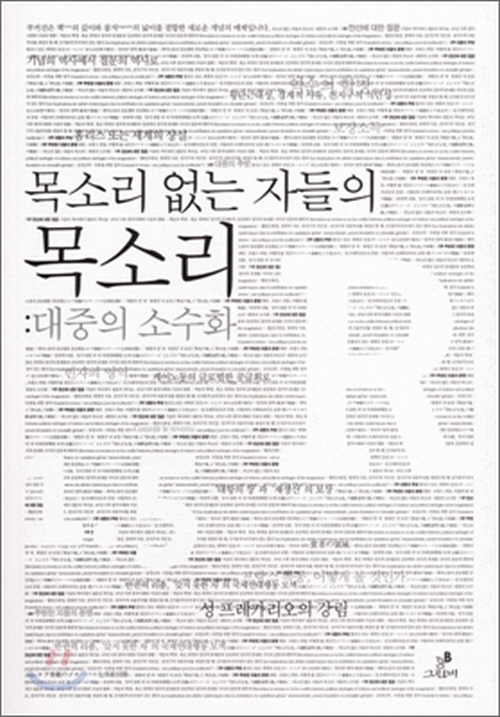

2008년 나는 책 형식의 잡지 『부커진 R』의 편집자였다. 당시 곳곳에서 추방된 대중들의 형상을 드러내기 위해 ‘1.5호’의 제호를 ‘목소리 없는 자들의 목소리’로 정했다. 그때 내게 강한 인상을 준 것은 종묘공원 구석에서 열린 농민 시위였다. 경찰은 시위대를 완전히 봉쇄해버렸다. 시위대의 모습은커녕 목소리도 들을 수가 없었다. 종로 쪽에 시위가 있을 거라는 이야기를 듣고 찾아간 것이었는데도 시위대를 찾기가 너무 어려웠다. 겨우겨우 봉쇄선을 넘어 들어가니 그야말로 아비규환이었다. 경찰과 시위대의 싸움이 격화되어 부상자들이 속출했고 여기저기서 비명 소리가 들렸다. 바깥 거리는 한가롭고 가게들에서는 흥겨운 음악이 흘러나오는데 안쪽 한 구석에서는 사람들이 절규하고 있었다. 그때 머릿속에 ‘목소리 없는 자들의 목소리’라는 구절이 떠올랐다. 그래서 편집자의 말에 썼다. “온몸으로 울부짖어도 그 몸짓과 소리가 보이지도 들리지도 않는 사람들이 있다”고. 그때는 미처 몰랐는데 ‘목소리 없는 자들의 목소리’라는 말에 상당한 주의를 기울여야 한다는 것을 이제야 깨닫는다. 이 말은 자칫 ‘목소리 없는 자들을 위한 목소리’로 오해될 수 있기 때문이다.

‘목소리 없는 자들을 위한 목소리’라는 말은 언뜻 들으면 억압받는 이들에 대한 대단한 헌신과 책임을 표현하는 말처럼 들린다. 하지만 이것은 사람들에게 목소리가 없다는 사실을 전제하기에 근본적으로 무책임한 것이다. 마치 동정과 연민이 선의의 얼굴을 한 악덕인 것과 같다. 동정과 연민은 선행을 베풀기 전에 상대방을 동정어린 대상으로 만든다. 마찬가지로 목소리를 대변하는 사람들은 알게 모르게 자신이 대변하는 존재들을 ‘말할 수 없는 존재’, 즉 무능력한 자들로 간주한다.

장애운동가이자 동물운동가인 수나우라 테일러(Sunaura Taylor)는 이 문제를 날카롭게 지적한 바 있다. “‘목소리 없는 자들을 위한 목소리’라는 시구는 자기를 위해서 변호하거나 말하지 못하는 자들에게 목소리를 줌으로써 불가피하게 감상적인 기분을 만들어낸다: 목소리 없는 자들은 스스로 말하거나 자기를 돌보는 것이 신체적으로 불가능한 자들인 것이다.” 그러면서 테일러는 인도 저술가이자 정치적 활동가인 아룬다티 로이(Arundhati Roy)의 지적을 인용했다. “‘목소리없는 자’란 존재하지 않는다. 오직 고의로 침묵하게 되었거나(deliberately silenced), 듣지 않고 싶어 해서

들리지 않게 된(preferably unheard) 자들이 있을 뿐이다.”

아룬다티 로이의 말을 여러 번 음미해볼 필요가 있을 것 같다. 소위 ‘목소리 없는 자들’이란 목소리를 듣지 않는 자들이 만들어낸 ‘침묵’이라는 것. 목소리가 ‘들리지 않는’ 것이 아니라 우리가 ‘듣지 않고 싶어 해서’ 그렇게 되었다는 것. 로이는 단순한 무능력을 넘어선 의지를 폭로한 셈이다. ‘목소리 없는 자들’이란 목소리가 없는 자들이 아니고, 심지어 목소리가 우리에게 들리지 않는 존재도 아니고, 다만 우리가 들으려고 하지 않기에 ‘들리지 않는 자들’, 즉 ‘목소리 없는 자들’이 되었다는 것이다. 우리는 ‘목소리 없는 자들의 목소리’를 ‘목소리 없는 자들을 위한 목소리’로 덮지 않도록 조심해야 한다. ‘목소리 없는 자들을 위한 목소리’를 내는 사람들은 종종 자신들의 ‘목소리 듣지 못함’을 그들의 ‘목소리 내지 못함’으로 바꾸어 버리고(이것도 문제인데!), 자신들 목소리를 그들의 것으로 만듦으로써 그들의 목소리에 덮어 쓰기를 실행한다(이것이야말로 끔찍한 문제다!). 이 것은 그들을 이중의 침묵에 가두는 것이다. 이것이야말로 책임지겠다는 사람이 저지르는 가장 무책임한 짓이다.

그러고 보니 나도 대학시절의 선배들만큼이나 위험한 말들, 무책임한 말들을 곧잘 했던 것 같다. 내 말이 과연 응답이었는지, 즉 나는 말을 들었는지, 말을 듣기 위해 얼마나 노력했는지 자꾸 돌아보게 된다. 그나마 다행인 것은 노들의 수업에서는 학생들이 내가 제대로 알아들을 때까지 말하기를 좀처럼 포기하지 않는다는 사실이다. 예전에는 학생들이 몇 번이고 똑같은 말을 하는데도 내가 알아듣지 못하는 상황이 괴로워서, 상황을 모면하려고 대충 알아듣는 척하기도 했다. 물론 금세 들통 났다. 누구보다 학생들이 그것을 잘 알고 있었다. 다행히 그들은 나를 포기하지 않았고, 내가 알아듣지 못하면 몇 번이고 반복해서 말해준다. 내가 더 이상은 무책임한 존재가 되지 않도록!

2018년 여름 115호 - 노들바람을 여는 창 / 김유미

2018년 여름 115호 - 노들바람을 여는 창 / 김유미

2018년 여름 115호 - 동물해방과 장애해방은 무슨 ...

2018년 여름 115호 - 동물해방과 장애해방은 무슨 ...