미셸 푸코와 함께 장애를 읽다

'장판에서 푸코 읽기' 강좌 후기

하금철 │ 두 발은 분주하고 마음은 평화로운 사람이 되고 싶지만, 현실은 그저 유리빌딩 기생충

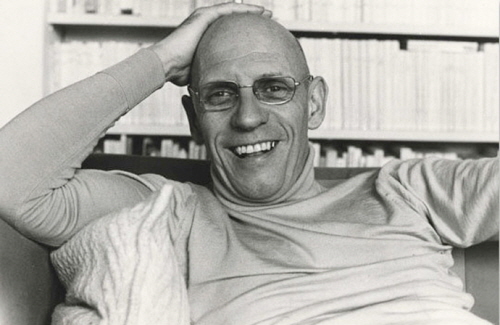

미셸 푸코의 첫인상

장애인운동의 일원으로 참여한지 이제 8년차. 길다고는 할 수 없지만 개인적으로는 많은 사건들을 마주했고, 운동이 사회를 바꾼다는 게 무엇인지 이론이 아닌 현장의 생생함을 통해 배울 수 있었다. 그러면서 한 편으로는 이런 생각도 들었다. 현실의 장애인운동은 이렇게 역동적이고 변화무쌍한데, 그 뒤꽁무니를 쫓을 뿐인 사회과학, 인문학 이론은 대체 무슨 소용일까? 이론이 현실 운동의 인식의 지평을 넓혀주고 대안을 제시하는 역할을 하지 못하고, 그저 이미 벌어진 운동의 결과만을 고상한 말들로 설명하는데 그친다면 이론의 쓸모는 대체 무엇일까?

내가 장애인운동에 발을 들였던 초반기에, 주로 미셸 푸코(Michel Foucault)의 이론이 그렇게 느껴졌다. 많은 사람들이 푸코가 장애에 대한 새로운 인식의 지평을 열어주는데 기여하는 측면이 많다고 말은 하는데, 그저 나에게는 유럽의 형벌제도, 감옥 이야기를 혼자 신나서 떠드는 이상하고 재미없는 사람으로 느껴졌다. 푸코의 『감시와 처벌』은 세 번 정도 혼자 읽어보려고 시도했다가 포기했다. 너무 재미가 없었다. 그보다 중요한 것은 2000년대 이후 폭발적으로 성장한 한국의 진보적 장애인운동이 푸코의 이론을 바탕으로 성장한 것 같지도 않았다. 이론에 앞서는 당사자들의 절박한 요구, 이것이 장애인운동을 추동해 온 사실상의 유일한 ‘엔진’이 아니었던가? 그 ‘찬란한’ 투쟁의 성과에 비하면 “푸코에 따르면...”으로 시작되는 지식인 투의 말은 별 영양가도 없이 초라하기만 하다고 생각했다.

그러던 중 2015년경부터 한국의 수용소 역사에 대한 개인적인 관심이 높아졌다. 현재의 장애인운동이 대결하고 있는 장애인 수용시설, 좀 더 과거로 거슬러 올라가보면 형제복지원과 같은 부랑인 수용시설의 기원과 역사적 전개 과정에 대한 비판적인 역사 쓰기의 작업을 해보고 싶었다. 그 작업을 시작할 때만 해도 푸코의 이론이 이 작업에 어떤 도움을 주리라고 생각하지 않았다. 아니, 그보다는 권위 있는 누군가의 말에 기대지 않고 내 눈으로 확인한 자료로 말하고 싶었다. 나는 주로 우리나라에 본격적인 수용시설제도가 마련되기 이전의 담론을 살펴보기 위해 50~60년대 초의 부랑아, 불량소년 문제를 다룬 자료를 뒤적였다. 그러던 중 권순영이라는 소년재판 전담 판사의 부랑아 범죄사건 분석 글을 여러 편 접하게 됐다. 그런데 그가 제시하는 부랑아 범죄 원인이라는 것이 내 상식으로는 납득하기 힘든 것들이었다. 그는 부랑아들의 생애사를 조사하고, 간단한 심리학적 조사도 병행하여 대략 다음과 같은 것들을 부랑아 범죄의 원인으로 제시한다.

① 사회성이 낮고 친구가 적다.대인관계에도 문제가 많다.

② 부모가 없거나 편모, 편부, 계모, 계부 밑에서 자랐다. 친부모와 같이 사는 경우에도 부모가 자녀교육에 무관심하거나 교육방법이 잘못된 경우가 대부분이다.

③ 정서불안, 신경질적 성격 등을 보이고, 자기통제가 안 된다.

④ 공격적 성향을 가지고 있으며 사회에 대해 적개심이 있다.

⑤ 욕구불만과 열등감을 해소하려 한다.

⑥ 정신분열 성향을 보이며, 집중력이 약하다.

⑦ 학교 성적이 낮다.

권순영이 제시하는 사례는 대부분 “전쟁으로 가족을 잃고 학업을 중단해 갑자기 생업전선에 뛰어들게 됐다”는 식의 생애사를 가지고 있는데, 그 엄청난 삶의 변화는 조금도 중요하게 다뤄지지 않고, 오직 저들의 ‘정신이상’만을 드러내기에 바빴다. 이런 묘사 속에서 저들은 전쟁·이산과 같은 엄청난 삶의 변화와 무관하게 애초부터 범죄자가 될 품성을 지닌 이들로 다뤄졌다. 게다가 이런 시선은 권순영 만의 것이 아니었고, 부랑아 문제를 다루는 지식인들 대부분이 가진 것이기도 했다.

가난한 이들의 생애사를 이미 범죄의 가능성을 내포한 ‘정신이상’으로만 그려내는 시도를 어떻게 이해해야할 지에 대해 한참 고민하다가, 어디선가 푸코가 이런 이야기를 많이 했다는 언급이 생각났다. 아마 그때부터 푸코를, 정말 허겁지겁 읽기 시작했던 것 같다. 무작정 비슷해 보이는 키워드로 선택한 책이 『비정상인들』이었다. 그 전보다는 선명한 문제의식이 있으니 생각보다 빠르게 읽혔다. 그리고 푸코의 다음과 같은 문장을 만나고 비로소 무릎을 딱 쳤다.

푸코는 이처럼 정신이상의 징후들로 부각되는 것이 사실은 “심리적 미숙성, 구조화되지 않은 인격, 깊은 불균형 등의 발달 단계”로 말할 수 있는 일종의 ‘윤리의 위반’의 표지일 뿐인데도 정신의학의 담론 속에서는 범죄의 위반과 대칭을 이루고 있다고 말한다. 그리고 이런 대칭의 구성은 “한 개인이 범죄를 저지르기 전에 이미 얼마나 자신의 범죄와 닮아있는가를 보여주는 것”이라 했다. 즉, 그들의 ‘범죄 가능성’은 무슨 대단한 과학적 발견이 아니라, 사후적으로 끼워 맞춘 담론의 구성일 뿐이라는 지적이다. 푸코의 논의 속에서 ‘소수자의 범죄화’라는 우리 사회의 지배적 담론이 무너지는 것을 느꼈다. 바로 이것이 내가 『비마이너』에서 활동하는 동안 가장 제대로 집중해보고 싶었던 주제였다. 이 계기를 통해 뒤늦게 ‘이론’의 쓸모를 느꼈고, 박정수 선생님의 ‘장판에서 푸코읽기’ 강좌도 주저 없이 신청할 수 있게 됐다.

2018년 여름 115호 - ‘때맞지 않음’의 ‘때맞음’/ 정...

2018년 여름 115호 - ‘때맞지 않음’의 ‘때맞음’/ 정...

2018년 여름 115호 - [노들 책꽂이] '대단하지 않은...

2018년 여름 115호 - [노들 책꽂이] '대단하지 않은...